Les Risques de l’Alcoolisation Fœtale

L’exposition prénatale à l’alcool est responsable de pathologies rassemblées sous le terme de Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF), incluant des anomalies physiques, neurologiques et cognitives irréversibles.

Transmission de l’alcool au fœtus

L’alcool ingéré par la femme enceinte traverse le placenta et atteint le fœtus via la circulation sanguine.

Le fœtus ne possède pas les enzymes nécessaires pour métaboliser l’alcool, ce qui entraîne une accumulation dans son organisme.

Cette exposition et accumulation perturbe plusieurs processus physiologiques essentiels au développement, notamment :

- La neurogenèse : altération du développement cérébral, pouvant causer des déficits cognitifs et comportementaux.

- L’organogenèse : anomalies morphologiques et dysmorphies faciales en cas d’exposition précoce.

- La croissance fœtale : retard de développement in utero, entraînant un faible poids de naissance et un retard staturo-pondéral.

ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale qui englobe

- syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF)

- syndrome d’alcoolisation fœtale partiel (SAF p)

- effets de l’alcoolisme fœtal (EAF)

- trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDA)

- malformation congénitale liée à l’alcool (MCLA).

Que sont les Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF)

En France 9/1000 naissances

Il s’agit d’un ensemble de pathologies à des degrés de gravité variables, qui SONT en RAPPORT DIRECT à la dose et de la fréquence d’exposition à l’alcool durant la grossesse.

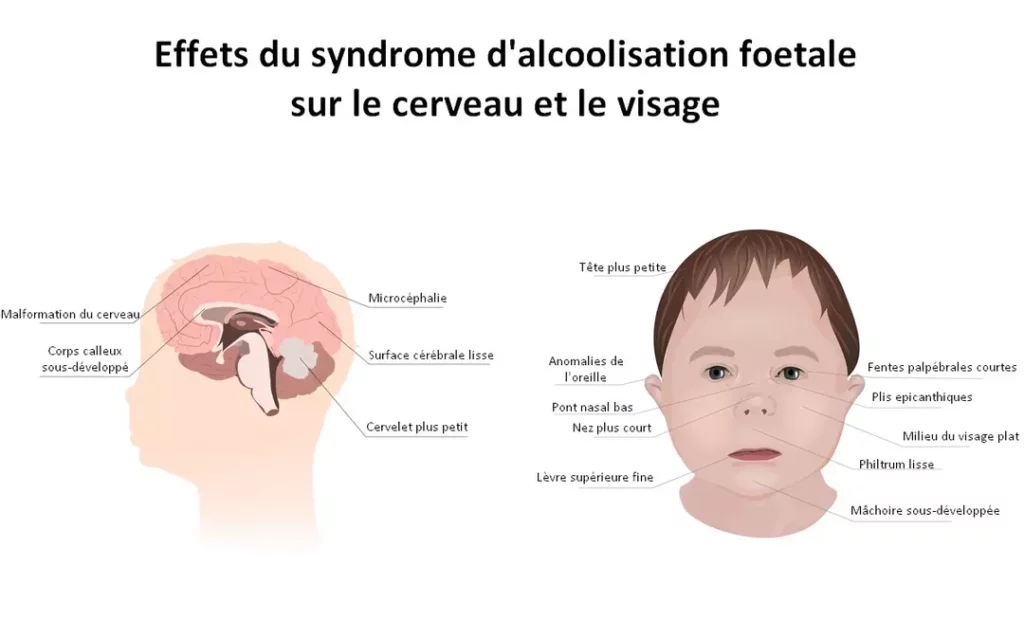

- Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) : Il s’agit de la forme la plus sévère du TSAF, caractérisée par:

- Anomalies crânio-faciales : crane de petite taille avec cerveau sous développé, visage plat, fentes palpébrales réduites, lèvre supérieure mince

- Retard de croissance pré-et postnatal : poids et taille inférieurs à la moyenne dès la naissance et qui persisteront

- Atteintes neurologiques sévères : déficience intellectuelle, troubles de la mémoire, déficits de l’attention et de la coordination motrice, retard d’acquisition du langage, de la marche

- SAF p (formes partielles ou troubles neurodéveloppementaux liés à l’alcool)

Ces formes incluent des atteintes cognitives et comportementales sans dysmorphie faciale évidente :

- Troubles de l’apprentissage : difficultés en lecture, raisonnement mathématique et mémoire de travail, vocabulaire limité = ECHEC SCOLAIRE

- Troubles du comportement : hyperactivité, impulsivité, difficulté dans les interactions sociales = DELINQUANCE à l’adolescence

- Malformations d’autres organes : cardiopathies congénitales, malformations rénales, troubles sensoriels, troubles dentaires, troubles de l’audition, troubles sévères de la vue, malformations du squelette,

IL N’EXISTE AUCUN MOYEN DE SOIGNER LES LESIONS SUBIES PAR LE CERVEAU EXPOSE, L’ALCOOL AVANT LA NAISSANCE

Quelles sont les conséquences à long terme et leur prise en charge à l’âge adulte :

- Déficits cognitifs et troubles psychiatriques: risque accru de troubles anxieux, dépression, idées suicidaires.

- Difficultés d’insertion sociale et professionnelle: échec scolaire, précarité professionnelle, dépendance aux services médico-sociaux.

- Vulnérabilité aux comportements à risque: délinquance, troubles de la prise de décision, troubles du comportement sexuel

- Alcoolisme et toxicomanie

Prévention et recommandations

L’absence de seuil sécuritaire pour la consommation d’alcool pendant la grossesse justifie une recommandation stricte d’abstinence totale dès la conception.

- 27,6% des femmes déclarent savoir consommer de l’alcool avant de se savoir enceintes

- 21,2% déclarent avoir continué à absorber de l’alcool

- Il n’existe pas de boisson alcoolisée moins toxique qu’une autre

La prévention repose sur :

- Une sensibilisation du grand public : campagnes d’information sur les risques de l’alcoolisation fœtale.

- Une formation des professionnels de santé : dépistage des consommations à risque et accompagnement des femmes enceintes.

- Un soutien aux futures mères : accompagnement psychologique et social des femmes présentant des difficultés à arrêter la consommation d’alcool

- Données Santé Publique France : 8 % des femmes interrogées ont déclaré avoir consommé de l’alcool depuis qu’elle se sevait enceinte

MEMO HOME – MESSAGES CLEFS

- Pas de dose sans danger : 1 verre est déjà prendre un risque

- Pas d’alcool moins toxique

- Le fœtus est fragile durant tout son développement mais particulièrement à son début

- En France 1,3 naissances vivantes pour 1000 naissances présentent un TCAF complet et 1 sur 100 partiel avec une diversité régionale

BESOIN D’AIDE

- CPTS VEM

- Alcool info service

- Questionnaires FACE, l’AUDIT ou le T-ACE1

- Fondation POMERANTZ

- Association SAF France (pilier national dans la prévention des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale

- Opération Tables Jaunes ( campagne qui immobilise des cafés hôtel, restaurant, établissement de nuit à travers le pays en équipement des sept de Table ouverts, affiches et T-shirts jaunes pour diffuser le message, 15 16 et 17 novembre, juste avant la journée internationale des droits de l’enfant ( NICE)

- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-03/troubles_causes_par_lalcoolisation_foetale_reperage-_rapport_delaboration.pdf

- https://www.alcool-info-service.fr/sinformer-et-evaluer-sa-consommation/grossesse-et-allaitement/

0980 980 930